リッジの決断 〜裏ラベルにワインの内容物をすべて表示〜

07/24

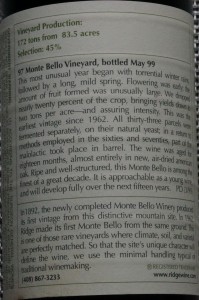

昨年50周年を迎えたカリフォルニアの「リッジ・ヴィンヤーズ」から、今年の春から出荷開始した2011年ヴィンテージより、裏ラベルに「ワインの内容物をすべて表示する」という試みを始めたという知らせが届いた。ワインはもちろんブドウから造られているに決まっているが、実際には色々なものを加えているワイナリーも多く存在する、ということに対するひとつのアンチテーゼともいえる、大胆な行動。ちなみに醸造責任者のポール・ドレーパー氏は、ちょうど今年「ワインメーカーズ・ワインメーカー 2013」に選ばれたところで、このドレーパー氏の決断に賛同者も多い。

大塚食品より届いたPDF書類は、以下の通り。

<関連記事>

「50周年を迎えたリッジ」

(「フードライフ」(総合食品研究所)2013年2月号掲載記事)

カリフォルニアの代表的なワイナリーであり老舗の「リッジ」は、昨年50周年を迎えた。思えば自分がここのワインに出会ったのも相当昔になると、改めて感じ入ってしまう。そして、その間にもずっとリッジが進化し続けてきたことが、現在醸造担当のひとりであるエリック・ボーハーの話を聞いてわかった。あの哲学者ともいえる創設者で醸造責任者、ポール・ドレーパーから多くを引き継いで実務にあたる人物だ。

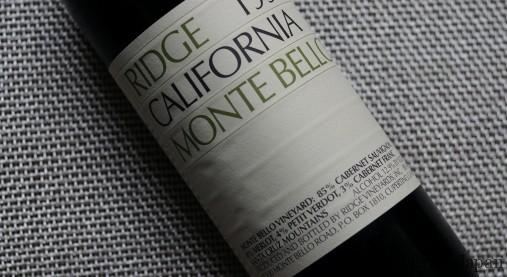

当日試飲したのは、サンタ・クルーズ・マウンテンにある古い畑から造られる「モンテベロ」の2009年から2002年までの5ヴィンテージ。サン・フランシスコより南に位置する産地で、カベルネ・ソーヴィニヨンの産地としてはカリフォルニアで最も冷涼だといわれている。

そして、ただ冷涼なだけでなく、この畑が特異なのは石灰質土壌が存在すること。味わってみるとすぐわかるのだが、石灰質ならではのタイトなスタイルがとても美しく表現されている(石灰質土壌から生まれるワインがなぜタイトでミネラリーなのかについては、直接ぶどうの根が土壌のミネラル分を吸収して果汁にも影響を与えるという説は最近言われなくなった。しかし石灰質土壌で育つ場合ぶどうの代謝にそれが関わり「らしさ」が醸し出されることにまちがいはない)。ナパやソノマにはまったく石灰質が見られないことからも、この地の希少性が高まる。また更に、この地は標高が高く400から800メートルに及んでいるという。

このような土地の条件を最大限に生かし「単一畑がもつその土地らしさ」を表現するために、彼らは多くの努力を積み重ねてきた。とはいえ、それは「なるべく手を加えない」という努力なのだ。

例えば畑では、灌漑をしない。もともとの生態系を維持保存する。農薬や化学肥料、除草剤などを与えない。その代わり、最近日本の農業でも注目され始めているIPMと呼ばれる害中対策(天敵の導入維持、天然の菌の散布、フェロモンによる害虫の存続阻止など)を行ったり、堆肥を用いたり、畝にはカバークロップと呼ばれる草をはやしてぶどうの適切な成長に役立てている。

例えば醸造所では、市販されている酵母や酵素を使用する人為的な操作を一切行わない。余計な添加を行わず(亜硫酸の使用も最低限)、清澄もしない。濾過は色や香りに影響を与えない程度にとどめている。

文字にするのは易しいけれど、実に手間ひま、そして観察力の必要とされる仕事なのだ。

この結果生まれたワインのひとつ2009年は(カベルネ72%、メルロ22%、プティ・ヴェルド6%)、とても濃い色で、本当にタイトな香りなのだがフレッシュでよく熟した果実の香りが複雑で美しく、口の中での木目細やかさとバランスのよさが素晴らしかった。

いずれもとてもゆっくりと長い年月をかけて熟成していくことが予想されるワインで、2002年はちょうど熟成香が出始めていた。

輸入元:大塚食品 03−3219−1263

最近のコメント