藤崎さとこの妄想!ワインと料理のマッチング 第5回 〜UMAMI.〜

11/19

UMAMI

非常に難しい言葉だと思います。

これだけ開発・技術力があると本物以上の味を作り出せてしまう世の中だから実際のところ、本当のumamiってなんだろう、と感じてしまうのです。

一番顕著なのは昆布。自然のままの味に慣れているとどうすれば市販されているような味になるのか。とても悩みます。

本当に不思議です。

化学?科学?って面白い。

中でも塩昆布は一線を画していると思います。

そう、関西では非常に有名な昆布屋さんの塩昆布を全く何の知識もないまま口にした時、え、これ佃煮だよね、塩昆布ってなっているけれど…と思いました。

ここでも文化の違いが出ています。

地域によって「塩昆布」に求める意味が異なる、と言ってよいのか。

でも東京から出たことのない私にとって塩昆布はこういうもの、という世界があります。

切り方、味付け、そしてかたさ。

各社において全く考え方が違う。

熱々のご飯と合うもの、つまみとして添えたいもの、何かと一緒に合わせたら美味しくなるもの。

完成された味わいだけに食べ手によってもっと面白い発見ができるね、と思うのです。

この塩昆布は他のものにくらべて細くてかたい。味は似たような方向性。でも扱い方ですごく変化するかも。

ハッと思いついたのはタイ、ヒラメなどのお刺身と和えて3分くらい寝かす。

少しのスダチ。これ、好きな味になる!

この塩昆布はご飯のお伴。柔らかさがあるから。混ぜ込み系もあり。

こっそりですが、これと塩味のポテトチップスを一緒に食べるのが好き。

塩つながり、という目線に昆布の旨みが加わって美味しくなる。

でも昆布塩、だったかそういう味で限定販売されていたポテトチップスには

この美味しさはなかった記憶があります。

科学的に味が作れちゃった、という印象。

じゃぁ、ジャガイモを茹でてそれと一緒はどうか、と思い試したけれど、うーん、しなくていいね、となりました。茹でたジャガイモはもっと美味しくできる調理方法、たくさんあるから。

ただ、この塩昆布は別格。京都でしか買えない。

山椒も一緒に練りこんでいて、いわゆる「つまむこと」に長けている。

食材と和えることもできる。添えることもできる。

器用な存在です。フォルムもチャーミング。

お店に行くと昆布の特徴が書かれているイラストが貼られています。

それを見ているだけでも興味深い。

おそるべし、この昆布屋さん。

これをつまみながら何を飲むか。

本当に悩みます。

みんながみんな、この昆布を味わえるとは限らないだろうし、一般的なものは上の2つだし、

そちらをベースに悩みます、というのが今回のお題。

先入観ですが、白ワイン系です。

もっと言うならシャンパンです。瓶内二次発酵している泡もの。

でもここはあえて泡ではなく、白ワインで。

この泡もの×塩昆布は美味しいに決まっているもん。

白ワインかぁ…

塩気、umami、余韻、とあります、昆布に。

ねっとり感もしかり。

これらとがっぷり組むのか、寄り添うのか。

がっぷり、となるとどうなるのかな。

ともに味わいがボリューミーだから意外としっかりとしたシャルドネ、負けない気がする。

最近の造り方をしているカリフォルニアのシャルドネ。

ピュアな印象。決してお色気ムンムンにしていないもの。

寄り添う系。これはもっと悩む。

自分で白ワイン、と決めつけているだけに、ハードル高い…

酸味、というのがきっと左右されるだろうな。

良くも悪くも酸味ってめちゃくちゃ存在感出てくるから。

うーん、ボルドーのソーヴィニヨン・ブランはまず消えた。

なんというかエッジがある、酸味に。

それ、当たり前でしょ、と言われたら、はい、そうです、と引き下がります。

ここで何かをものすごく考えて惹きつけられるポイントを見つけ出す、という努力よりかは他のこと、考えたほうがいい。不完全燃焼に終わる。

そうか!

同じ造り手だけれど畑違い、というのはどうだろう。

品種は一緒、畑の個性を表現。

斜面の向き、とかテロワールの違い、とか樹齢の差、とか。

オークセイ・デュレスの時も感じていたけれど

同じ品種でもこういうことの違いって本当に明確で面白い。

しかも造り手一緒だし。

このワインならきっとがっぷり組み合う、寄り添う、いかようにも器用に接してくれるのではないかしら。

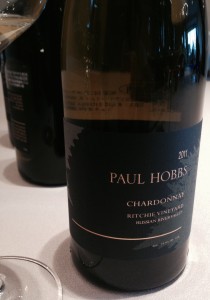

PAUL HOBBS Chardonnay 2011 Ritchie Vineyard ポール・ホッブス シャルドネ 2011 リッチー・ヴィンヤード

PAUL HOBBS Chardonnay 2011 Ritchie Vineyard ポール・ホッブス シャルドネ 2011 リッチー・ヴィンヤード

テクニカルノートを拝見していると、

だからこの味が見えてくるのか、と思うことがたくさんあります。

ボリューム感、酸味、香り、余韻、そして果実のポテンシャル。

しっとりとした清廉な穏やかさ。

これが私の考えるUMAMIと同じベクトルのような気がします。

参考価格:11,500円(本体価格) ワイン イン スタイル

( text & photo by Satoko Fujisaki )

最近のコメント